「断熱性」の高い家をつくる

このところの電気代の高騰により、「高断熱の家」の人気が上昇中。建物の断熱性を高め、エアコンをあまり使用しなくても快適な室温を保つ住まいで、夏は涼しく冬は暖かく、さらにお財布にも優しい理想の暮らしを実現しませんか。

高断熱の家ってどんな家?

外気温の影響を受けにくく、住み心地もよい

高断熱の家、つまり断熱性の高い家の特徴は、「外気温の影響を受けにくい」ということ。

建物の断熱性を高めるために、断熱材を隙間なく施工して窓や壁からの熱が出入りをシャットアウト。夏の暑さや冬の寒さから家を守ります。

また、断熱材に覆われた家は魔法瓶のような状態となり、室温を一定に保ちます。

家の断熱は住み心地に大きな影響を与えるため、住宅メーカーや工務店では断熱性の高さを売りにするケースも多く、各社が建材や工法に工夫を凝らしています。

高断熱の家のメリットは?

涼しさや温かさや持続しやすく、光熱費の節約や疾患の予防にも役立つ

「断熱」という文字どおり熱を断って室温を保つため、外気温の影響を受けにく、結露が起こりにくいのが最大のメリットです。

冷暖房効率がよいので暑い夏や寒い冬も省エネルギーでちょうどいい室温をキープし、冷暖房を使わない季節も快適に過ごせます。

その結果、エアコンの台数や使用量が少なくて済み、電気代を含む光熱費の節約につながります。

さらに家の中の温度差が生じにくいので、冬場のリビングは暖かいけれど廊下やトイレが冷えて困る…という心配もありません。冬に多いとされるヒートショック(※)や、夏の熱中症の予防につながるなど、健康への影響を最小限に抑えることができます。

- ※ヒートショックとは…

- 急激な温度変化によって、血圧が急上昇、急降下して体にダメージを及ぼすこと。脳卒中や心筋梗塞の引き金になることもあります。

高断熱の家づくりのポイント

夏も冬も過ごしやすい家のカギとなる設備を紹介

断熱性を高めることで、室内の温度差解消や結露対策になり、光熱費の節約にもなるなどメリットがたくさん。断熱のために押さえたいポイントは次のとおりです。

断熱のポイント①「床、壁、天井に断熱材を施工する」

断熱材には熱伝導性の低い空気がたっぷりと含まれており、外部とつながる床、壁、天井・屋根部分に断熱材を敷き詰めることで、外気温が室内へと侵入するのを防ぎます。

これによって、一年を通じて過ごしやすい家になるのはもちろん、外気温の影響を受けにくいため、建物の外部と内部の温度差から生じる結露を防止するのにも役立ちます。

断熱材の種類については後ほど詳しく紹介しますが、素材によって断熱性も費用もさまざまなので、求める性能や予算に合ったものを選ぶことが大切です。

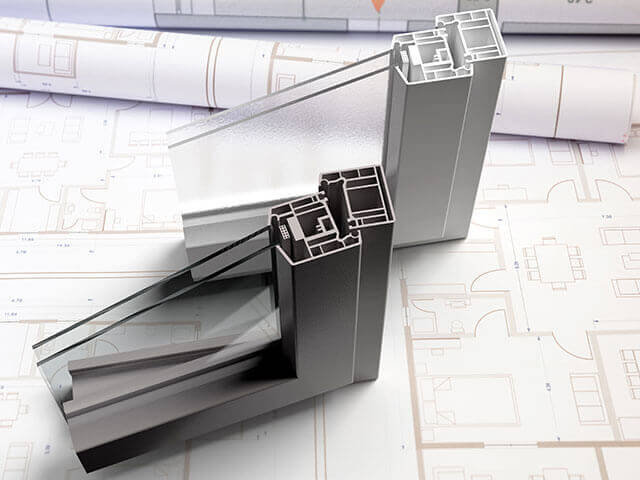

断熱のポイント②「断熱性の高い窓を選ぶ」

窓は、建物を出入りする熱の5~7割は窓からといわれるほど、夏の暑さと冬の寒さを防ぐ上での弱点となります。断熱性のよい家をつくるには、窓の断熱対策が重要です。

たとえばサッシ(窓枠)の素材は、一般的なアルミ製よりも、熱伝導性が低く断熱性にすぐれた樹脂製や、アルミ樹脂複合素材がおすすめ。窓ガラスも、ガラス1枚だけの単板ガラスではなく、2枚のガラスの間に空気を挟んだ複層ガラスや、特殊なコーティングを施したLow-Eガラスを選ぶと断熱性が高まります。

断熱のポイント③「足元の冷え対策も忘れずに」

空気は暖まると上昇し、冷えると下降する性質があります。冬場のエアコンの使用時に、室温は暖かいのに足元だけヒヤッと冷たく感じるのは、冷たい空気が床のほうにたまっているためです。

冷たい床を暖めるには、床暖房を導入して床を直接暖めるか、サーキュレーターなどで室内の暖かい空気を循環させる方法が有効です。特に床暖房は、遠赤外線の輻射熱で部屋全体を均一に暖めることができるので、高断熱住宅との相性が抜群。吹抜けやリビングイン階段のように、高さがある分、足元が冷えやすい間取りならぜひとも採用したい暖房設備です。

ちょこっとメモ!

ちょこっとメモ!

2025年から新築が省エネ住宅に。「省エネ基準」義務化について

「省エネ基準」とは、建築物省エネ法で定められた、建築物の省エネルギー性能の基準のことです。建物の窓や外壁などの断熱性に関する基準(外皮基準)と、使用するエネルギー消費量に関する基準(一次エネルギー消費量基準)があり、基準の数値が小さいほど省エネであるといえます。

現行制度において、省エネ基準の適合義務があるのは一部の非住宅のみでしたが、法改正により2025年4月以降は住宅を含むすべての建築物が省エネ基準の義務化の対象に。建築確認手続きの中で省エネ基準の審査が行われ、基準を満たした省エネ住宅のみが建築できるようになります。

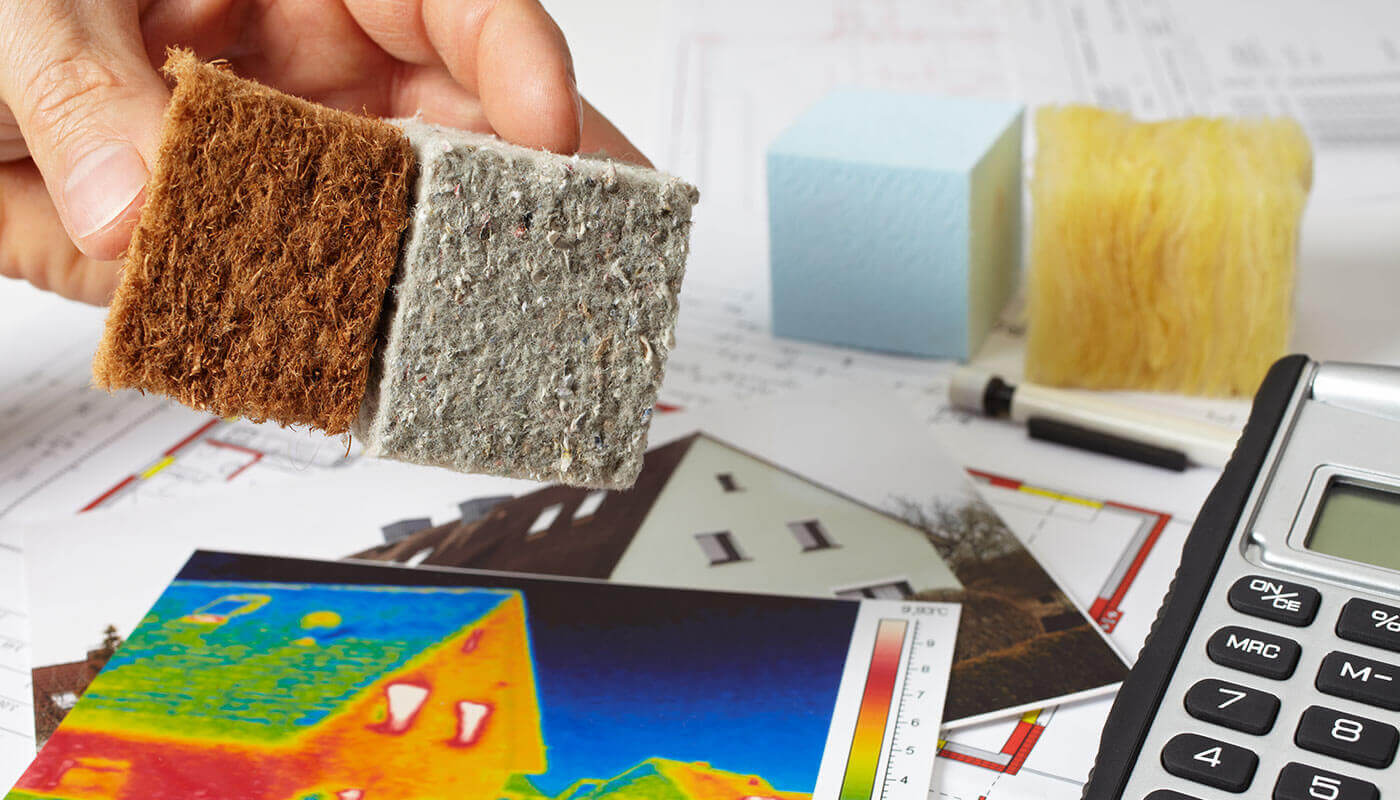

断熱材の種類と特徴は?

「繊維系」「発泡プラスチック系」「自然系」に大別される

断熱材は原料によって、大きく「繊維系」「発泡プラスチック系」「自然系」の3つがあり、以下のように細かく分類されます。

日本でよく見かけるのは、ローコストで燃えにくい素材のグラスウールです。

・断熱材の種類と特徴

| 原料 | 素材 | 特徴 |

|---|---|---|

| 繊維系 | グラスウール | ガラスを溶解して繊維状に加工したもの。低コストながら、不燃材で耐久性や吸音性にすぐれている。湿気に弱い。 |

| ロックウール | 鋼鉄スラグや玄武岩を原料とする人造鉱物繊維。グラスウール同様、低コストだが耐火性にすぐれ、耐久性、吸音性も高い。 | |

| 発泡プラスチック系 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | いわゆる「発泡スチロール」。ポリスチレン樹脂に難燃剤を加えてビーズ状に発泡成形する。軽くて衝撃に強い。 |

| 押し出し発泡ポリスチレンフォーム | ポリスチレン樹脂に難燃剤を加えて押し出し法で成形。硬くて圧力に強く、断熱性も高い。外張り断熱工法に用いられることが多い。 | |

| 硬質ウレタンフォーム | ポリウレタン樹脂に発泡剤を加えて成型。すぐれた断熱性があり、壁や柱に隙間なく施工できる。外張り断熱工法に用いられることが多い。 | |

| 高発泡ポリエチレン | ポリエチレン樹脂に発泡剤を加えたもので、断熱性にすぐれている。柔軟性が高く、細かい部分まで充填しやすい。 | |

| 自然系 | セルロースファイバー | 新聞古紙などを粉砕して綿状に加工した断熱材。断熱性、防音性が高く、調湿作用もある。コストは高め。 |

| 羊毛(ウール) | 羊毛を原料とする。発泡プラスチック系よりコストが高いが、ほかの自然系よりは安め。 |

断熱工法の種類と特徴は?

「充填断熱工法」と「外張り断熱工法」の2種類がある

断熱材の工法は、「充填断熱工法」と「外張り断熱工法」があり、それぞれ以下のような特徴があります。

・充填断熱工法

柱と柱の間にある壁内に断熱材を充填する工法です。外張り断熱工法より安価に施工でき、断熱材を分厚く施工することで断熱性を高めます。

・外張り断熱工法

柱や梁などの外側に断熱材を張り付けていく工法です。建物をすっぽりと包み込むので外気温の影響を受けにくいですが、価格は高めです。

まとめると…

まとめると…

すぐれた断熱で住まいを快適に。性能と費用面のバランスも重視して

家の断熱は住み心地を左右しますが、建てた後に床や壁の断熱リフォームをすると大がかりな工事となることから、新築時に断熱対策をしっかりと行いたいもの。断熱材の種類もさまざまですので、費用面とのバランスを考えて選びましょう。

コラムを探す

新着コラム

最終更新日 2025年4月1日

- マイホームは、多くの人にとって一生に一度の高額な買い物。住んでから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることがないよう、どんな点に注意すればよいかを失敗例から確かめましょう。

- ある日、突然起こる家の中のトラブルや生活の困り事。水漏れ、カギ紛失、害虫が出た…など、緊急時の対応や注意点、日頃からできる備えについて紹介します。

- 庭やアウトドアリビングのある家づくりで知っておきたい基礎知識をまとめました。これから家を建てる方は必見です!

- 「終活」とは、自分らしい最期を迎えるための準備活動のこと。持ち家がある場合は、自宅の相続のことも頭に入れておきたいもの。もしものときに備えて「住まいの終活」を始めませんか。

- 購入を検討している物件を現地でチェックする「物件見学」は、家探しの重要なステップの一つ。物件見学時にきちんと確認したいポイントを押さえて、家選びを成功させましょう!

- 災害は、ある日突然やってきます。いざというときにペットと自分を守れるように、飼い主さんができる「日頃の備え」と「災害時の行動」を学んでいきましょう。

- 住まいの情報ナビ

- 住まい探しのコツや建物の知識

- 日差しと風、快適な室温のある住み心地のよい家づくり

- 「断熱性」の高い家をつくる