建物の大きさの規制

家の大きさを決めるときも、建築基準法上の規制に注意しましょう。建物の規模は「建ぺい率」と「容積率」、建物の高さは「高さ制限」によって、それぞれ制限されています。その土地にどれくらいのサイズの家が建つか、事前の確認が必要です。

このページの見どころ!!

このページの見どころ!!

建ぺい率・容積率ってどんなルール?

その土地に建てられる家の規模の上限を示している

不動産広告などでよく目にする「建ぺい率」と「容積率」。

どちらも建物の規模を制限するルールとして、上限の数値が設定されています。

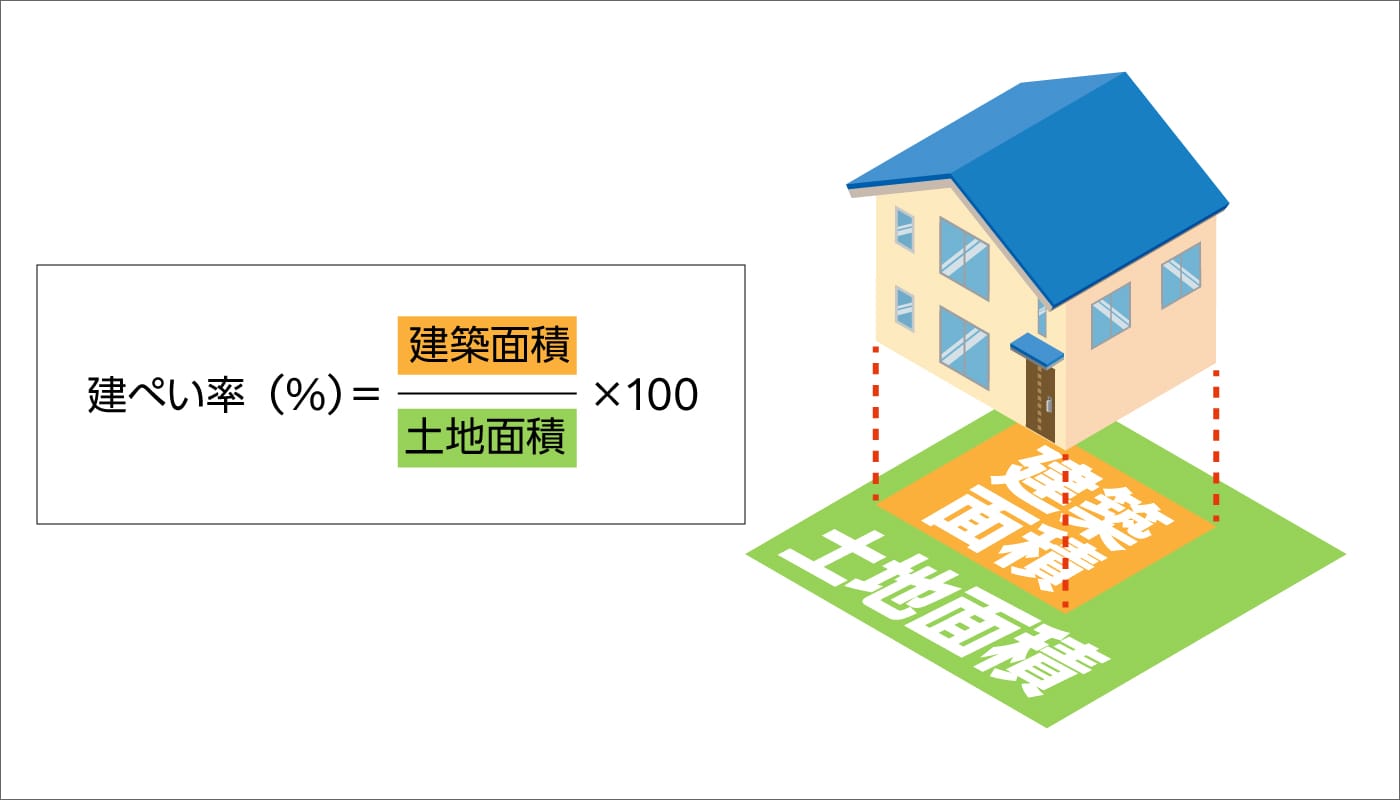

・建ぺい率について

建ぺい率とは、「建物を建てる土地面積に対する、建築面積(建物を真上から見たときの輪郭面積)の割合」のことです。

たとえば、土地面積100㎡、建ぺい率40%のとき、建築面積40㎡までの建物を建てられます。

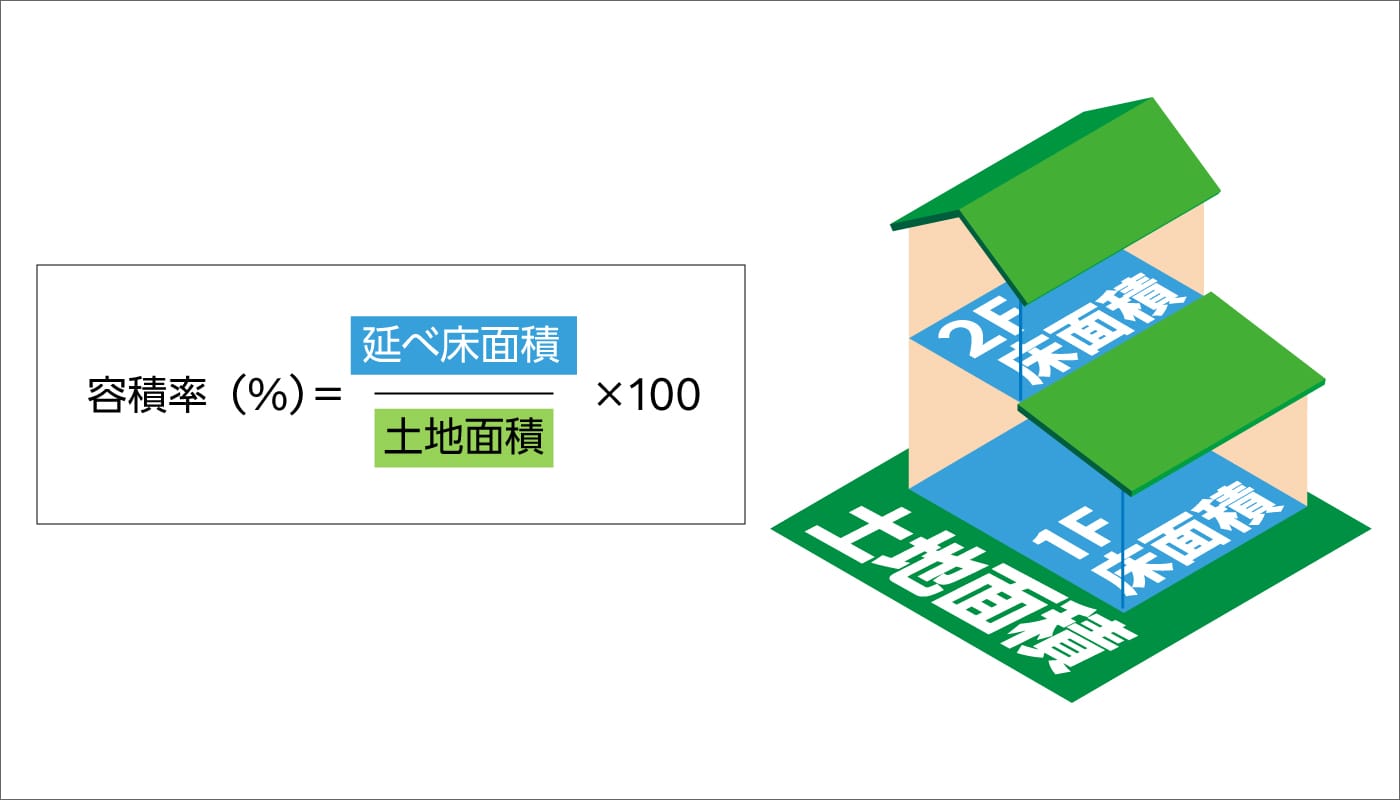

・容積率について

容積率とは、「建物を建てる土地面積に対する、延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合」のことです。

たとえば、土地面積100㎡、建ぺい率40%、容積率80%のとき、延べ床面積80㎡までの家を建てられます。

ここから各階の床面積を考えていくと、建ぺい率は40%なので、2階建てなら「1階40㎡+2階40㎡=延べ床面積80㎡」、3階建てなら「1階40㎡、2階30㎡、3階10㎡」などのプランが考えられます。

・建ぺい率・容積率はなぜ必要?

建ぺい率・容積率は、建物の規模を制限することで建物間に距離をとり、日当たりや通風、景観を確保しています。これによって、都市部での暮らしが快適になるのはもちろん、万一の火災時には火の燃え広がりを防ぎ、逃げ道を確保する役割も果たしています。

また、都市部に人口が過度に集中して住環境が悪化することがないよう、容積率によって人口を適度にコントロールしています。

用途地域ごとの建ぺい率・容積率

定められた割合を超える規模の家は建てられない

建ぺい率・容積率は、都市計画による用途地域ごとに上限が定められています。

【用途地域ごとの建ぺい率・容積率の上限】

| 用途地域 | 建ぺい率の上限 | 容積率の上限 | |

|---|---|---|---|

| 住居系 | 第1種低層住居専用地域 | 30%,40%,50%,60% | 50%,60%,80%,100%,150%,200% |

| 第2種低層住居専用地域 | |||

| 第1種中高層住居専用地域 | 100%,150%,200%,300%,400%,500% | ||

| 第2種中高層住居専用地域 | |||

| 第1種住居地域 | 50%,60%,80% | ||

| 第2種住居地域 | |||

| 準住居地域 | |||

| 田園住居地域 | 30%,40%,50%,60% | 50%,60%,80%,100%,150%,200% | |

| 商業系 | 近隣商業地域 | 60%,80% | 100%,150%,200%,300%,400%,500% |

| 商業地域 | 80% | 200%,300%,400%,500%, 600%,700%,800%,900%, 1000%,1100%,1200%,1300% |

|

| 住居系 | 準工業地域 | 50%,60%,80% | 100%,150%,200%,300%,400%,500% |

| 工業地域 | 50%,60% | 100%,150%,200%,300%,400% | |

| 工業専用地域 | 30%,40%,50%,60%,70% |

また、土地の条件によって建ぺい率・容積率の割合が増減されるケースも。建ぺい率は、土地が角地の場合などは+10%され、容積率は、前面道路の幅が12m未満だと割合が減ることがあります。

高さ制限ってどんなルール?

高い建物による日当たりや通風の問題を防ぐ規制

建物の高さについても、「絶対高さ制限」「隣地斜線制限」「道路斜線制限」「北側斜線制限」「日影規制」という規定が設けられています。

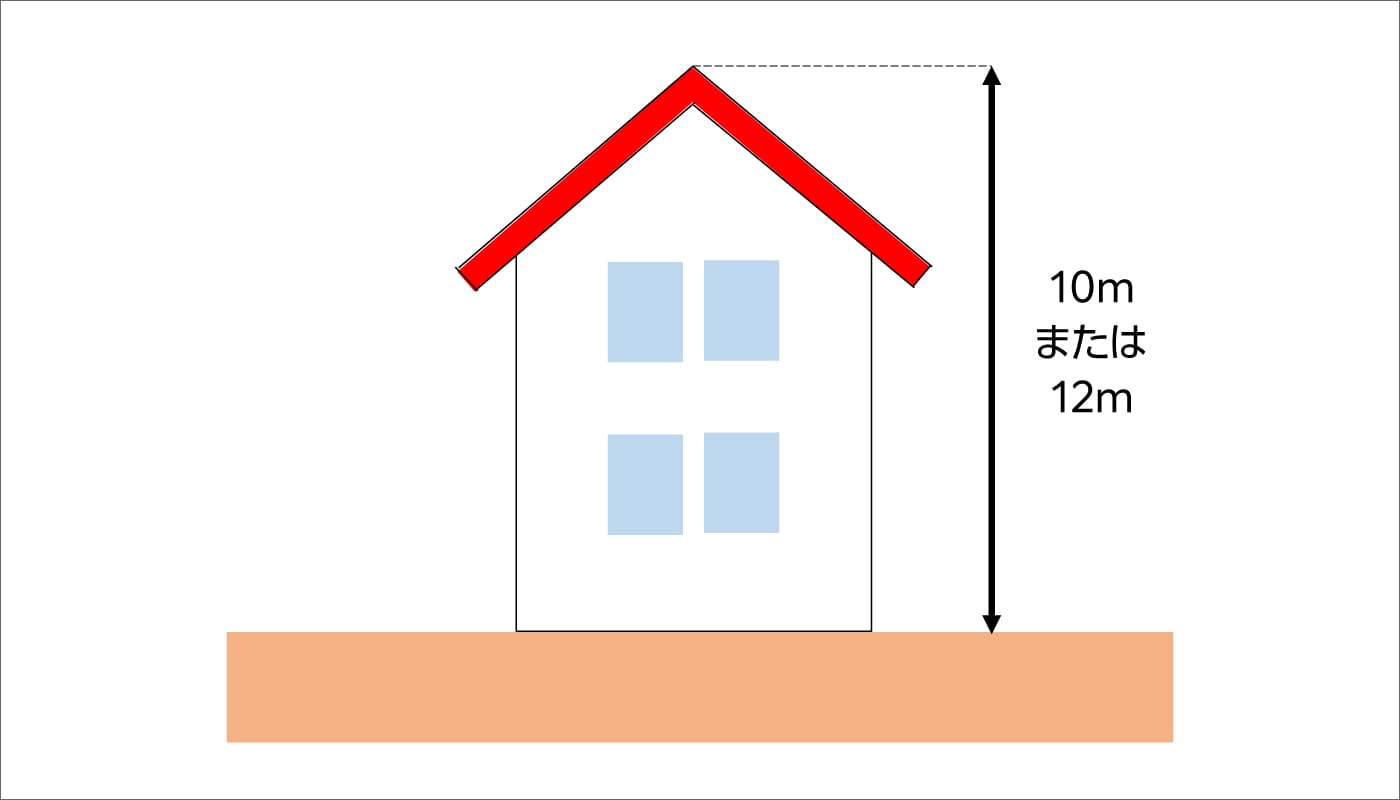

・絶対高さ制限

第1種・第2種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまたは12mを超えてはならないとする規定です。

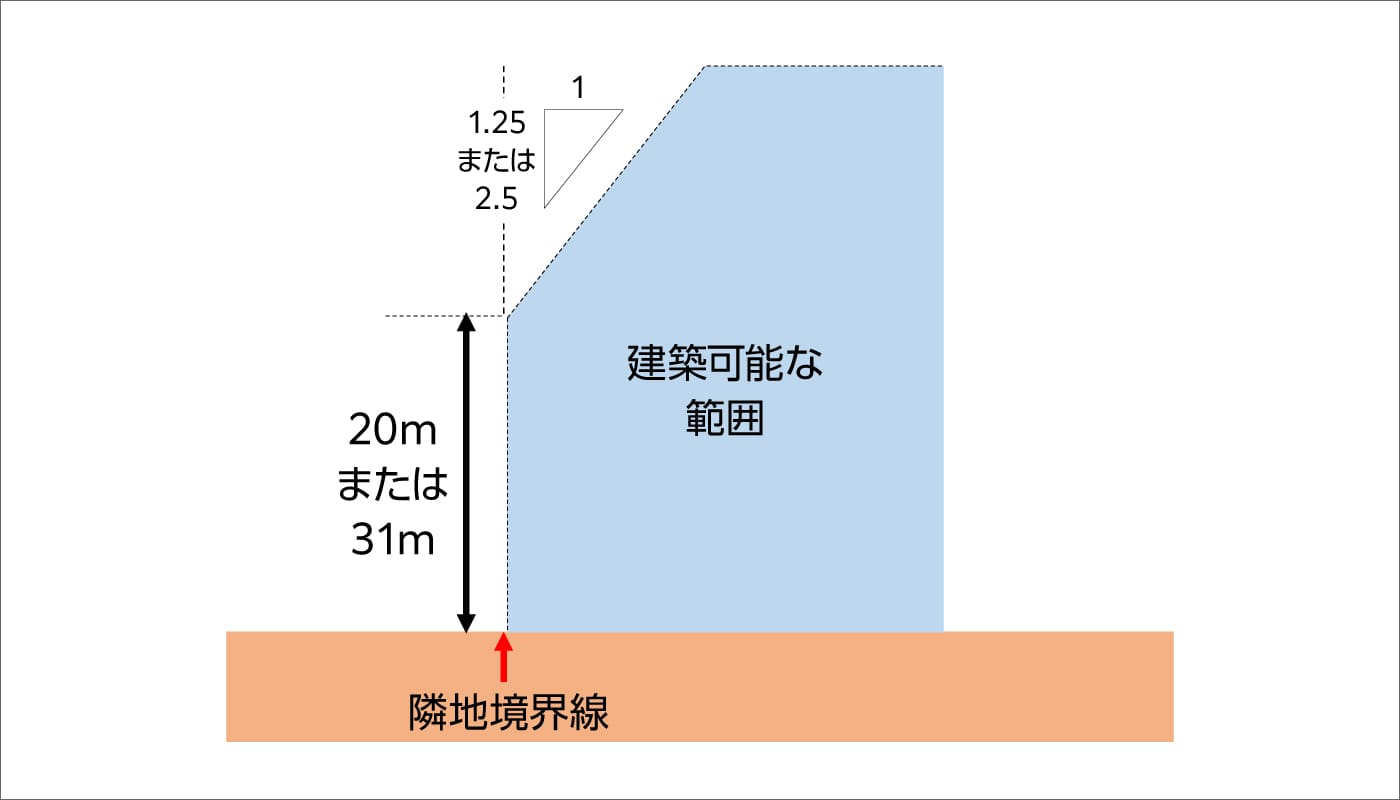

・隣地斜線制限

隣地の日照・採光の確保のため、住居系用途地域では隣地境界線から垂直に高さ20mの線を引き、そこから1:1.25の直角三角形でつくられる斜線勾配の内側に建物を納めるとする規定です。また、商業系・工業系用途地域では隣地境界線から垂直に31mの線を引き、そこから1:2.5の直角三角形でつくられる斜線勾配の内側に建物を納めます。

第1種・第2種低層住居専用地域では絶対高さ制限が設けられているので、隣地斜線制限の適用はありません。

・道路斜線制限

道路とその両側の日照・採光・通風を妨げないように定めた規制です。前面道路の反対側の境界線から1:1.25(住居系用途地域)または1:1.5(商業系・工業系用途地域)の直角三角形でつくられる斜線勾配の内側に建物を納めなければなりません。

・北側斜線制限

北側隣家の日照に配慮して、北側の前面道路の反対側の境界線から垂直に高さ5m(低層住居専用地域)または10m(中高層住居専用地域)の線を引き、そこから1:1.25の直角三角形でつくられる斜線勾配の内側に建物を納めるとする規定です。 低層住居専用地域、中高層住居専用地域に適用されます。

・日影(にちえい)規制

住居系専用地域、近隣商業地域、準工業地域、用途地域の指定がない区域の一定以上の高さや階層を超える建物にかかる規制です。

一年で最も影が長くなる冬至の午前8時~午後4時までの間に、隣地境界線から5mと10mの範囲に伸びる影の量によって建物の高さを制限します。

・高さ制限はなぜ必要?

建物が高くなればなるほど、近隣の建物や道路は日照や採光、通風の確保が難しくなります。

そのため、高さ制限によって建物の高さや形を規制し、住環境に影響が出ないようにしています。

まとめると…

まとめると…

土地の規定で変わる家のサイズ。建てられる家の大きさをイメージして土地を選ぼう

家を建てるときは、その土地が属する用途地域の建ぺい率・容積率、高さ制限などによって、家の大きさの上限が決まってきます。

条件が違うと制限の算出方法も変わってくるため、土地を購入する前に不動産業者や設計のプロに相談して、建てられる家の大きさのイメージを掴んでから判断するようにしましょう。

コラムを探す

新着コラム

最終更新日 2025年12月8日

- 土地の購入や売却、投資などを考えたときに、気になるのが地価(土地の価格)です。街の地価が変動する要因や、価格の相場を知る手がかりを学んで、安心の取引を行いましょう。

- 冬場に多い「ヒートショック」。あなたの家は大丈夫でしょうか?「冬のリビングは暖房がきいて暖かいけれど、廊下に出ると冷気でヒヤッとする…」そんな家は要注意!ヒートショックが起こりにくい家づくりの工夫で、寒い冬でも快適に過ごしましょう。

- 中古マンションは魅力が多い一方で、経年による建物や設備の劣化は避けられず、管理状態の良し悪しが資産価値に影響するなど、注意点があるのも事実。購入してから後悔しないために、中古マンション購入前に確認すべきポイントを押さえましょう。

- 都内近郊の住まい探しは、土地の広さ・住環境のよさ・コスト面など、23区にはないメリットがいくつもあります。都内近郊の人気エリアやおすすめエリアの特徴、交通利便性や平均価格など、住みたい街が見つかるヒントをお伝えします。

- 現在返済中のローンよりも低金利のローンに借り換えをすれば、支払う利息の負担を減らすことができます。借り換えに向いているケースの見極めや、借り換え時の注意点など、住宅ローンの賢い借り換え術をマスターしましょう。

- 夏でも涼しい家づくりのポイントをご紹介。断熱・気密や日射遮蔽の対策を行うことで、家の中でエアコンなどの冷暖房器具をあまり使わずに気持ちよく過ごせるようになり、光熱費の節約にもつながります。

- 住まいの情報ナビ

- 住まい探しのコツや建物の知識

- 土地を購入する前に知っておきたい法令上の制限について

- 建物の大きさの規制